行騎樓,住圍屋,吃客家菜,在“世界客都”梅州追拍客家人的印跡

2022-09-27

廣東梅州是客家人的聚居地,也是客家人南遷的最後一個落腳點,衍播四海的出發地之一。這裏的大部分人使用客家話,住圍屋,吃客家菜,被譽為“世界客都”。

梅州的典型客家圍屋。謝光輝 攝

鬆口古鎮

客家人走向世界的首站

廣東是客家人口最稠密的地區,2,200 萬客家人佔了全中國客家人口近 40%。“客家”一詞在客家語與廣東方言中均讀作“哈嘎”(Hakka),含有“客戶”的意思。由中原衣冠南渡而來的客家先民,大都出身書香門第,在飽受戰亂、瘟疫、遷徙的磨難之後,仍延續耕讀傳家的傳統,崇尚禮儀、勤勞儉樸、開拓進取,英才輩出。

鬆口古鎮旁的韓江。黃焱紅 攝

梅江邊的鬆口古鎮,曾是廣東內河第二大港。謝光輝 攝

梅州是客家人的聚居地,也是客家人南遷的最後一個落腳點,而梅江是客家人走向海外發展的一條水路,新加坡國父李光耀、泰國前總理塔信,還有中國港台地區的影星張國榮、羅大佑,他們的祖父、曾祖父都是從這裏坐船出發的。梅江不只為客家人提供了去南洋的一條寬闊平坦水路,同時給贛閩粵經濟文化發展帶來了不可估量的作用。這條江上的鬆口古鎮、三河壩,依稀能看出昔日的繁華。

客從此來 從此回鄉

鬆口是客家先民南遷的始居地之一,也是明末以後客家人出南洋的第一站,迎來送往,見證了無數的悲歡離合。建制早於梅州的鬆口古鎮,曾是廣東內河第二大港,從碼頭上岸要走一段很寬很長的台階,台階上有兩組雕塑:一位年輕的母親帶着孩子,目送拎皮箱的丈夫遠去;另一位戴禮帽穿西裝握手杖的南洋富商興步上來,後面跟了幾個扛籮筐的腳夫。

松囗古鎮的騎樓巷道古樸靜謐。謝光輝 攝

上了台階,迎面是米黃牆壁、朱紅柱子、巴洛克式外廊的松江大酒店。一樓大堂,櫃檯上一盞老式檯燈,旁邊放着算盤、手搖電話,牆角是行李寄放處,還有高挑的花幾、鐵鑄的熨斗,彷彿穿越到民國年代。在酒店樓上眺望梅江,遙想當年,無數客家人離開碼頭坐船下汕頭去南洋,作揖道別,往後生死未卜;許多華僑千里迢迢回來探親,天色已晚,便在松江大酒店住一宿。

陌上故廬 榮歸僑鄉

幾年前,這飽含海外遊子鄉愁的松江大酒店,由酒店業者當作物業租賃給當地政府,而當局按原貌修葺一新,作為華僑文史實物館,向世人展示民國時期華僑從海外帶來的鐘錶、飾品、傢具、留聲機、工藝品及不同時期寄來的信件、明信片、老照片和東南亞各國的貨幣。

梅東橋連接鬆口古街和南下村,是 1980 年代以前梅江的三座大橋之一。Ivan Lau 攝

鬆口成了華僑背井離鄉的第一站,也是回鄉光宗耀祖的落腳地:清末民初,海外發跡致富的華僑紛紛歸國置田蓋樓。由於受到南洋各國及西洋文化思想的影響,他們在傳統建築上加了許多南洋風格的設計,有些乾脆蓋起洋樓。千年古鎮,新姿煥發,擁有歐陸風格騎樓的街道,留下了南洋文化的烙印。

三河壩

客家村的山水軼事

梅江到三河壩,北邊接納了汀江,東邊接納了梅潭河,三水相匯,河面沖開,往南便是韓江,100 多公里出南海。大埔唐溪村離三河壩不遠,《李光耀回憶錄》中記載,1846 年李光耀的曾祖父李沐文在大埔唐溪村出生,長大後搭乘帆船“過番”到新加坡,與新加坡出生的客家店主女兒結婚。近代華僑實業家、擔任過清廷駐新加坡總領事的張弼士為大埔車龍村人,比李沐文大 4 年,想必也是從這裏坐船出去的。

唐溪村為李沐文故鄉。梅州文廣旅遊微博圖 / 洋光攝客 攝

三河鎮的地理位置十分重要,史家稱“得此控閩贛,失此失潮汕”。古鎮保留了 4 塊清代石碑,記錄了三河鎮作為鹽運樞紐的歷史。在韓江源雕塑廣場,遇上古稀之年的吳伯雄,他年輕時曾在江上開船。他說:“水路平坦光滑無坎坷,從前大多是木船,裝了煤、炭、竹、木、茶葉運往潮州;回來裝煤油、電器和日常用品。沒建大壩之前,水流湍急,順江而下,只需把舵,不用操槳,七八個小時到潮州,回來上水逆流,揚帆划船人拉縴拽 十五六個小時到三河壩,再往上兩個小時到鬆口。

“中翰第”為新加坡已故建國總理李光耀的曾祖父所建造的故居。 梅州文廣旅遊微博圖 / 洋光攝客 攝

鬆口華僑多,很早就有載客的小火輪(因當時船隻應用蒸汽機推進,故輪船也曾俗稱”火輪船“)往返潮州,遇到枯水期梅州人趕到鬆口搭小火輪。後來開通了梅州到汕頭的鐵路,小火輪消失了;再後來,梅江、韓江建水電站,駁船也沒了。”他望着空闊的江面說:“別以為江水很平靜,到了洪水期發起脾氣來很可怕。”

梅江兩岸盛產竹子,原本直接水運出去,因江上建了大壩,如今只靠汽車運輸。謝光輝 攝

一門九清華 一門兩總理

陳氏宗祠位於三河壩古城西門內,坐西向東,為土木結構,堂名“光遠堂”,出了不少人才。最讓人稱頌的,是“九三學社”副主席陳明紹一家,出了 9 位清華大學畢業生,使“一門九清華”在當地傳為佳話。看完陳氏宗祠出來,一位賣眼鏡的小販經過,與我聊天。

他說:“陳氏宗祠門雖小,但風水很好。宗祠大門正對着熱電廠的三柱煙囪,晝夜不息天天燒,那是三柱高香呀!客家人看重風水,你去過大埔唐溪中翰第(李光耀祖居)?”我回答道:“去了。”他續說:“唐溪村所有房子只有中翰第正對着外面大路,右側山脈像一隻手臂伸出去握住兩座小山,小山凸起如兩枚玉璽,兩代人執政!信不信由你。”

我努力回憶,卻一時無法將看過的景觀與他所說的對應,愣在那兒,他說完就走。等我反應過來,他已經不見蹤影。

中翰第內部一隅。George Yeo 攝

梅州印象 客家圍屋

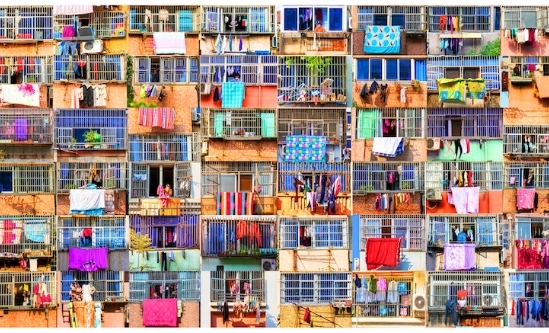

客家民居因地域不同而有差異,圍龍屋則是梅州客家民居的代表作,基本結構是在中軸線上建造堂屋,在堂屋兩側建造橫屋,兩側對稱的橫屋沿弧線往後延伸,至中軸線銜接起來,使建築物組合成一個圓。圍龍屋的圍數,可隨着家族人口的增長而增加,無論加了多少圍,堂號、堂聯始終如一,堂屋上廳安放祖先牌位、中廳供族長召集族人議事的規制不變,體現客家人“聚族而居”的理念。門坪可曬穀、晒衣,池塘可以養魚、防火,族鄰有事可隨時相互幫忙。梅州圍龍屋出名的有磐安圍、善述圍、光裕廬、花萼樓、南華又廬、光祿第等。

善述圍

建於 1884 年,主人袁述初年輕時很窮,去香港放炮開山賣石材賺得的錢並不多,倒是山削平之後那塊地賣了不少錢,回來蓋了這座四堂四橫的磚木建築。古稀之年的袁永明是袁述初第 4 代孫,退休回鄉後在善述圍旁蓋了一幢 3 層新樓。他離開善述圍時,裏面住了 200多人。他感慨地說:“每家的房間很小,燒菜吃飯睡覺都在一起,沒有衛生間。”如今善述圍不住人,一名村婦在門前禾坪曬黃豆,矮牆外是寬闊的稻田。一會兒,她把黃豆攤平,收起耙子、扁擔、籮筐放進善述圍。

謝光輝 攝

善述圍整座樓的通風採光很好,房子蓋得挺講究,樑柱雕鏤得很精緻,屋內壁畫、楹聯、匾額 20 多幅,最醒目的是中廳兩側牆上文天祥寫的“忠、孝、廉、節”,每個字一人多高。這些是袁述初託人在潮州古廟裡拓片來的,並立下規矩:圍屋內不準養豬養雞。不過1950 年代土地改革運動時,政府將房子分給貧農住,後來村民搬出去住了。每逢正月善述圍上燈,袁氏後人皆趕來祭祖,場面熱鬧。善述圍被評為興寧市“十大圍屋”,經常有人前來参觀。

磐安圍

太陽從田野升起來,照在磐安圍上,像鎏金似的亮麗,冷艷翠藍的水塘,如同擦亮的銅鏡。一位村民在水塘邊翻地,不時掄起鋤背砸松泥土,用長柄木勺往池塘一瓢瓢舀水後,均勻地灑向菜地,勤勤懇懇,精耕細作。這,是千百年來客家人安居樂業的真實寫照。

謝光輝 攝

1895 年劉氏建磐安圍,三堂四橫,橫屋後面是半月形圍龍。堂屋前有半月形池塘,按風水學講的“聚水生財”,而它的實用意義更大,除了淘米、洗菜、皖衣,還可養魚、澆地、防火。 半月形池塘與圍龍屋恰好形成一個完美的橢圓形,寓意“家家團圓,事事圓滿”。底端半月形的圍屋連接橫屋,中間祭神,是祈求風調雨順的龍廳。雨水淋到的天井、台階、夯土牆轉角及門框都用麻石條塊鋪砌。圍屋外側有碓房、牛舍、豬欄、馬廄、雜物間和廁所,人畜分開。一股山泉由屋後暗渠直通屋內,很隱蔽。磐安圍住有 23 戶劉氏後裔,但不少人已搬到城裡去,許多房間空着,只在逢年過節回來小住幾天。即使這樣,磐安圍在整個梅州圍龍屋中的入住率仍屬較高。

花萼樓

樓高 3 層,內外三環連為一體,內環一層30間房,二環兩層60間房,外環三層 120 間房,是廣東土樓中規模最大、設計最精美、保存最完整的客家民居。外牆由大塊石壘砌,是很厚的夯土牆,整座樓只有一扇堅厚的鐵皮大門連通內外。樓中間的圓形天井以卵石鋪成了古錢幣狀。一般土樓正對大門的是宗祠,而花萼樓的卻是一間很小的觀音廟。樓內有幾戶林姓人家,但已不住人,只用來堆放農具和雜物,偶爾有人進來参觀。

攝圖網

光祿第

建於 1908 年,是張弼士的故居。穿過一條清幽的石徑,從側門進去,便可進入這三堂四橫的園林式豪宅。房子蓋得考究,門窗雕鏤得精緻,樑上還塗上金漆。上、中、下堂展出清代各類 官用品實物及張弼士生平介紹。張弼士於 1841 年在梅州大埔出生,18 歲時赴印尼一家紙行當學徒後,經營酒類商行,並創辦廣福輪船公司、東興礦務公司、日里銀行,為成海外僑商首富。1890 年,張弼士受推薦出任清廷駐馬來亞檳城首任領事,後任駐新加坡總領事;1892 年,張弼士到中國山東煙台創辦張裕釀酒公司,成為“中國葡萄酒之父”;1898 年,張弼士深得晚清政府看重,被電召回國,委以粵漢鐵路總辦,招商承辦農工路礦。

黃焱紅 攝

光裕廬

光裕廬為何子淵故居,這位辛亥革命元老、中國現代教育奠基人,一生窮盡祖上家財,盡數投入於崇文興教、推翻清政、捐助抗日義士等各領域。1927 年,何子淵女兒回鄉見父親所居的祖屋破舊,家人蝸居其內,便出資為父親蓋了光裕廬。三堂二橫的光裕廬,是客家民居“四角圍龍”建築的典型代表,由興寧古建築大師佛康設計建造,建築面積 1,250 平方米,內設 23 個單間、6 個套間、9 個天井以及 5 個澡堂。光裕廬門口的半月形荷塘與建築是客家民系“崇尚自然”“天圓地方”理念的完美展現,現已被興寧市人民政府評為“興寧市特色古民居”文物明確予保護。

梅州時空網官方微博圖

南華又廬

南華又廬是印尼僑領潘祥初上世紀初蓋的,因本村祖屋叫南華廬,故取名南華又廬。此圍屋正面為硬山式土木結構,側面為連續的山牆,外觀宏偉。圍屋采“十廳九井”,大小廳堂就有幾十個,內里裝潢為中西合併風格。院內亭台閣樓雕梁畫棟,前後庭院引進花牆、敞廊、金魚池、花台、六角亭,顯得情趣盎然,寬敞明亮。

謝光輝 攝

客菜飄香 鄉愁滋味

客家菜與潮州菜、廣府菜並稱為廣東三大菜系。傳統客家菜的烹飪手法可概括為“焗”“釀”兩字,招牌菜有鹽焗雞、釀豆腐、梅菜扣肉和紅燒肉。“腌”也是客家菜中常見的一種烹飪方式,將食物焯熟後直接用油、醬料拌勻即為腌。腌牛百葉、腌牛肉、腌油麥菜等都是非常有名的客家菜。

梅菜扣肉 | 鹽焗雞 | 釀豆腐 | 丙村開鍋肉丸 | 醬爆螺螄 | 腌面

與潮州菜比較,客家菜的口味偏重、肥、咸、爛,這與客家人以往的飲食習慣有關。過去客家人依山而居,田畝少,糧食不足,因此他們的飲食不追求外在,反而偏重實際、量多,以吃飽為原則。咸、香、肥、爛的食物,不僅下飯易飽,也可補充勞動工作流汗後所需的鹽分與熱量。梅菜扣肉、梅州鹽焗雞、釀豆腐、梅州客家娘酒雞、炒香螺、米粉丸、味酵粄等酒家的招牌客家美食,不少旅居海外的客家人回鄉時都會去那裡品嘗傳統客家菜。

此外,勤儉的客家人在烹飪食物時,使用大量的鹽、油,好讓菜肴能保存較久,不易腐壞。因此可見,客家菜也反映了客家族群勤奮堅苦、刻苦耐勞的生活哲學。

圖文/謝光輝

本文選自《暢遊行》第107期

圖文版權歸作者所有,未經許可請勿轉載。

0/240