全球華人旅拍大賽評委 | 王達軍:我這一輩子估計就是為攝影而生的

2019-06-17

上世紀八九十年代,王達軍由於所在部隊常年在青藏高原執行運輸任務,因此有機會拍攝了大量的西部風光圖片。他一反過去中國風光攝影比較流行的“雲飛霞蔚、風花雪月、小橋流水”的經典拍攝,而用自己獨特的觀看,巧妙地運用光影、構圖、影調和色彩,創作出了許多別具一格的西部風光作品。

1988年,王達軍拍攝的西部風光組照《喜馬拉雅之光》在第15屆全國攝影展上脫穎而出,獲得藝術風格獎;1990年第16屆全國攝影展,他的《大地系列》組照又獲得金牌獎,成為首個憑藉風光作品在全國影展上贏取金獎的攝影家;1992年,他又以西部風光作品獲得第二屆中國攝影金像獎。

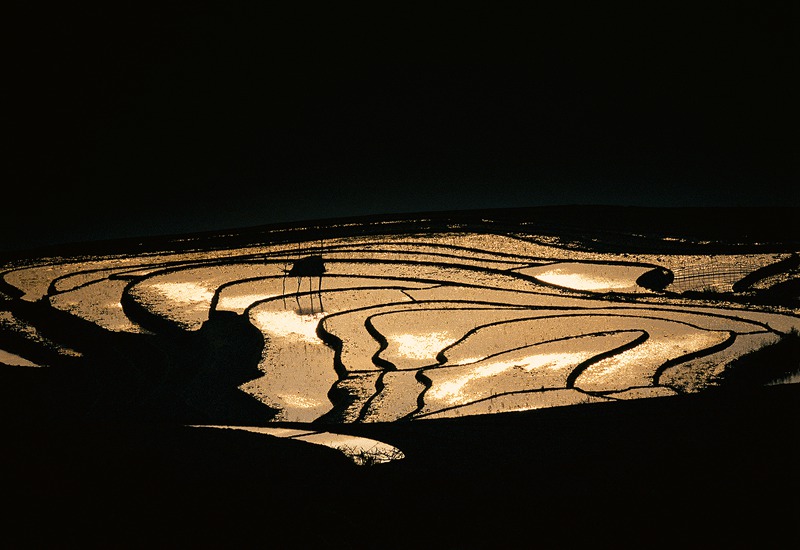

1990年4月 雲南省瀾滄縣 王達軍攝

1989年1月 西藏芒康縣覺巴山 王達軍攝

1989年11月 西藏拉孜縣 王達軍攝

1990年6月 青海省青海湖 王達軍攝

王達軍的風光作品屢屢獲獎,大家都認為他是一個風光攝影家,而王達軍自己卻不這麼認為。“題材不應該成為攝影家的羈絆,也不應該用題材來給攝影家貼標籤。攝影對於攝影家來說,是通往藝術自由的超越之路,是他的人文思想與藝術語言連袂起舞的廣闊天地。”這幾十年來,王達軍根據自己的不同節點,一直堅持不同題材的拍攝創作。特別是他近15年來拍攝的巴蜀道教文化系列影像,更是讓他的攝影藝術達到了一個新的高度。

《藏地寺廟》作品 王達軍 攝

《藏地寺廟》作品 王達軍 攝

《藏地寺廟》作品 王達軍 攝

《藏地寺廟》作品 王達軍 攝

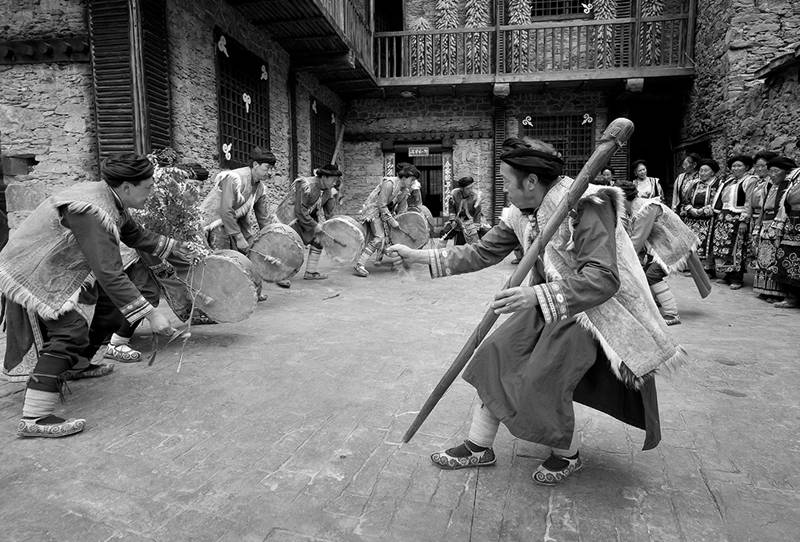

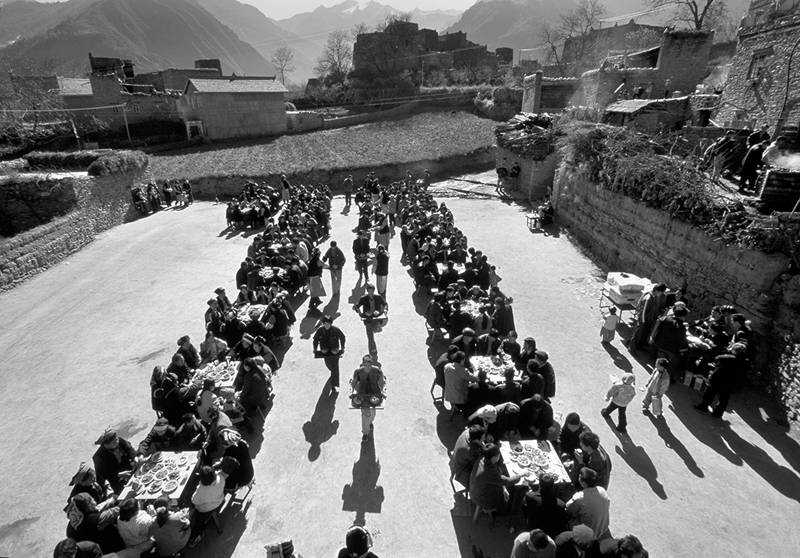

《羌族服飾》作品 王達軍 攝

《羌族服飾》作品 王達軍 攝

《羌族服飾》作品 王達軍 攝

《羌族服飾》作品 王達軍 攝

王達軍對待攝影非常執著和嚴謹,為了拍攝四川境內的世界文化與自然遺產,有的地方他在數十年間去了近百次。為什麼要反反復複地拍?他又有著怎樣的攝影理念?作為第三屆全球華人旅拍大賽5月月賽的評委,王達軍受旅拍網之邀,帶網友走進他的影像世界,分享他的攝影心得。

旅拍網:什麼樣的作品才能稱之為好的人文/風光/紀實作品,您在給作品打分的時候,更側重作品的哪些方面?

王達軍:我認為好的攝影作品,應該是作者文化素質、審美能力和內心情感的綜合表達,對拍攝題材要有獨特的理解和不同常人的觀看方式。因此我認為思想性、藝術性和技術手段都很重要,如果說你拍攝的圖片具有一定思想性,在攝影語言上有獨特的表現,後期製作又十分精良,相對來說這就是好的攝影作品。評選時,我會從這些方面入手選擇,特別青睞有獨特思考和表現手法的作品。

旅拍網:您對第三屆旅拍大賽有什麼期待?希望看到什麼樣的作品?

王達軍:期待是有的,這次旅拍大賽分了很多組,有人文的、風光的,還有手機和航拍類的,我認為非常好,能夠用不同器材和手段來表現人文和風景,能夠豐富整個大賽的作品形式,增加了多出旅遊好作品的可能性。

現在各種攝影比賽和攝影活動比較多,很多攝影朋友創作和參賽的熱情比較高。作為大賽的評委,我特別期待能多看到一些與眾不同的作品。我認為對於人文類作品的創作,首先要選好你所表現的主題,內容對人文創作來說是非常重要的,你必須對你所要表現的對象有一個深入的瞭解,找准切入點,一般來說口子不能開的過大,否則難於駕馭。表現形式力求多樣,但要適合內容的需要,千萬不要唯形式而形式,要做到形式和內容的統一。對於風景類攝影,要崇敬大自然,尊重大自然,對你要表現的自然景觀能有獨到的理解,獨特的視覺和藝術呈現。在畫面構圖、用光、色彩、影調、反差、氣氛的把握上,包括在不改變自然風貌的情況下做些後期的加工等方面,都要多花一些心思,多一些嘗試,讓作品得到藝術上的提升。

旅拍網:您曾提過,在八九十年代的時候,風光攝影比較流行追光逐影,就是《西部奇路》這種拍攝效果,那麼請您談談經過了幾十年的變化,現在風光攝影流行的是什麼呢?

王達軍:過去我拍風光,主要追求美的表現和心靈的陶冶,更多的是以自己的感受和體驗來進行拍攝,當然這很重要。隨著改革開放,攝影的國際交流多了,攝影師的眼界開闊了,目前中國攝影已經有了非常大的進步和提升。發展到現在,如果僅僅追光逐影我認為是不夠的,風光攝影已經有了更多的表現方式。我認為不管什麼光線,晴天、雨天、陰天都可以拍出好照片,不一定非要追逐光影。現在一些優秀的攝影家更多是在強調自己的感受,將自然景觀、心靈體驗與攝影手段相契合,通過風景來表達他們的生活態度和內心的一種觀念。

旅拍網:同樣一處風景,您是如何用自己獨特的視角與觀念,把它拍到極致,令人無法超越的呢?談談您的經驗,給攝影愛好者一些建議?

王達軍:一個成功的攝影家,應該做好主題拍攝。拍攝一個好的題材,不可能說你每一張照片都是藝術照片,也許大量的片子都不是藝術的,但這些照片對反映這個主題很重要,因此不能忽視。確定一個主題後,必須對它的人文歷史、地理變遷、氣候特點等做一個充分的瞭解,要盡可能多地翻閱各種相關的圖文資料,看看人家是如何表現的,哪些照片已經有人拍攝過了,做到心中有數。我的做法是同一處風景反復去拍,盡可能把影像推向極致。因為不同的季節、不同的時間和自然變化,會呈現不同的景觀氛圍和拍攝機會。隨著拍攝的深入,你的思想觀念、創作手法會有所改變,成功的概率也會相應地提高。

再就是不要從眾。現在很多攝影發燒友成群結隊地去一些熱門的地方拍攝,拍出來的東西大都千篇一律。名山大川的經典風景固然可以拍,也很重要,但希望大家多關注一些身邊的風景,只要你用心去觀察大自然,在平凡中也可以拍出好的風景來。建議大家不妨挑選一些身邊的、不知名但有一定特色的地方來拍攝,只要你長期堅持不懈地拍下去,最後就可能收穫很好的風光作品。

旅拍網:有人認為照片過度的後期處理會影響其真實性,您如何看待風光攝影的後期處理,後期處理的度在哪裡?

王達軍:真實性是相對的,沒有絕對真實的攝影作品。因此,一張成功的攝影藝術作品僅靠前期的拍攝是不夠的,後期的調整和加工同樣重要。但是後期的加工必須為前期的拍攝內容服務,是前期攝影創作的延續。後期的調整要掌握好度,你可以對影調、色彩、反差等進行適當的調整,但一定不要調整過度,現在大家對大紅大紫,飽和度特別高過於豔麗的顏色不是太喜歡。人們還是希望照片在色彩上更接近於自然,在影調上更加簡潔。相反的,有時候攝影師還可能根據需要降低一些色彩飽和度。

對《中國旅遊》這類雜誌來說,我認為紀實性的拍攝方法和呈現很重要。刊物要面對廣大讀者,是一種公共視覺,報導內容一定是真實的、客觀存在的。記錄和瞬間是攝影有別於其他藝術的基本特性,攝影本體語言的運用對旅遊宣傳和推廣至關重要。我們可以在尊重自然景觀的情況下後期作一些藝術性的調整,但不要隨意去修改客觀的景色,改變景觀的原始風貌。當然,如果是純藝術的攝影作品又另當別論。純藝術的作品,凡是攝影家能夠想到的藝術手段都可以用上,強大的後期製作讓攝影家如虎添翼。

旅拍網:您如何定位自己,最喜歡自己拍攝的哪些題材的作品?

王達軍:上世紀八九十年代,資訊和資訊的傳播沒有現在這麼發達,主要通過獲獎和為數不多的攝影刊物的介紹來瞭解攝影師。在1988年至1992年間,我的西部風光攝影作品先後在全國影展中獲得藝術風格獎和金牌獎,還獲得了中國攝影藝術最高獎金像獎。所以攝影界大都認為我是一個風光攝影家。其實呀,我在部隊是搞報導攝影的,風光只在完成部隊新聞報導任務的途中拍攝。特別是1993年11月我轉業到地方後,在以圖文並茂、圖像為主的期刊工作,比如《四川畫報》就是一個綜合性的雜誌,單拍風光肯定是不行的。近三十年來,我始終堅持多種題材的拍攝。四川世界文化與自然遺產較多,主要有九寨溝、黃龍、峨眉山▪樂山大佛、都江堰▪青城山和大熊貓棲息地。這些遺產地主要以風光攝影為主。其他還拍攝藏地風情、西南石窟、羌族民俗和巴蜀人文等題材。目前我已經編輯出版了20多本攝影主題畫冊。

我拍攝的這些風光和人文題材的作品,大都能與旅遊沾上邊,有的就是旅遊的專題。在這些主題拍攝中,我比較滿意的是巴蜀道教。道教是中國土生土長的的原始宗教,是中國民族傳統文化的組成部分。巴蜀地區是道教的發源地,目前民間道教文化形態保留尚好,非常適合影像表現。我從2003年開始,就一直關注和拍攝道教題材,在拍攝觀念和手法上作了許多新的探索和嘗試。去年11月初我在北京中國美術館做了一個有關道文化的攝影藝術展,同時編輯出版了《問道》畫冊,受到了業界的好評。

《問道》作品 新津縣老君山道觀 王達軍攝

《問道》作品 重慶市綦江區石角鎮白雲村白雲觀 王達軍攝

《問道》作品 什邡市洛水鎮川主廟道觀 王達軍攝

《問道》作品 青城山上清宮 王達軍攝

《問道》作品 三臺縣雲臺觀 王達軍攝

《問道》作品 射洪縣金華山道觀 王達軍攝

旅拍網:您現在還拍專題嗎?接下來在攝影上還有些什麼打算?

王達軍:過去行政工作分散了我很多時間和精力,因此我非常珍惜現在的退休生活,我可以集中精力和時間來做攝影了。我的工作室有很多國外的畫冊和國內外有關攝影的理論書籍,平時我會花很多時間來學習,主要想進一步開闊自己的視野,提高藝術修養和理論水準。我現在一段時間不摸相機手就發癢,這一輩子估計我就是為攝影而生的。

我現在主要拍兩個主題,一個還是道教文化題材。過去主要集中在四川和重慶境內二十多個道觀和民間道文化比較有特點的地方拍攝,下一步想把道觀的拍攝範圍再拓展一些,面再大一點,在拍攝方式和手法上再做一些調整,儘量採用一些當代藝術的觀念,把影像推向一個新的高度。另一個是拍攝四姑娘山。四姑娘山是世界自然遺產大熊貓棲息地的核心區域,獨特的地理地貌以及豐富多彩的嘉絨藏族文化在全世界都是少有的,有人稱其為“東方的阿爾卑斯山”,其實我感覺四姑娘山比阿爾卑斯山漂亮多了。過去三十多年,蜀地的世界文化與自然遺產我已經完整地拍攝了九寨溝、黃龍和峨眉山▪樂山大佛,正在拍攝的大熊貓棲息地四姑娘山屬於該主題系列。四姑娘山我上世紀八十年代中期就去拍攝過,以後又斷斷續續地拍過一些,像現在這樣系統的拍攝還是從2016年開始的。目前我已經去拍攝了十多次,僅今年上半年就去了5次,下周還準備去四姑娘山的海子溝。海子溝是四姑娘山的3條主溝之一,與另一條長坪溝一樣,不通公路,沒有通信,主要靠騎馬和步行,海拔高,生活條件非常艱苦。不過我最近一直都在加強肺活量的鍛煉,身體估計不會有問題。整個拍攝計畫明年3月底前結束,到時要編輯出版1本大型畫冊,適當的時候準備辦一個以山為主題的攝影藝術展覽。

四姑娘山 王達軍攝

四姑娘山 王達軍攝

四姑娘山 王達軍攝

四姑娘山 王達軍攝

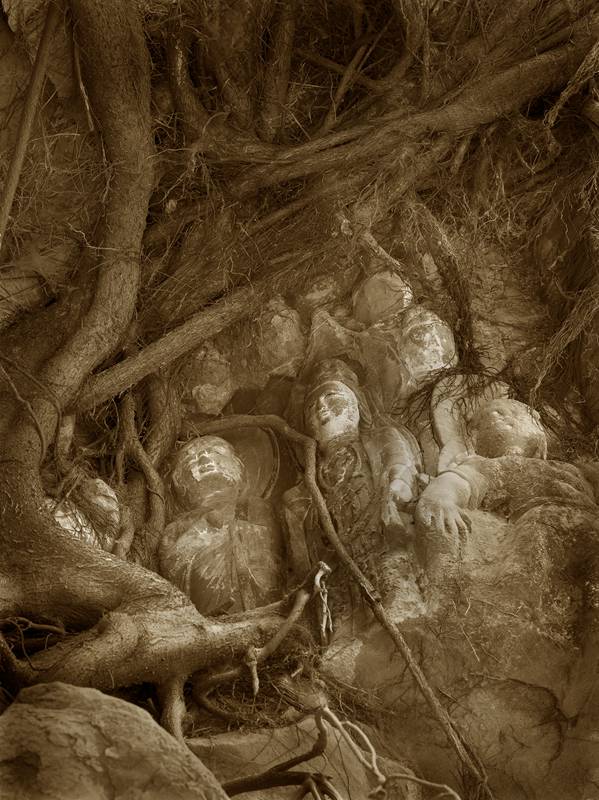

此外,我1993年至1997年曾經為國家重點出版工程《中國美術分類全集》拍攝過西南地區的石窟雕塑,已經出過5本畫冊了,但過去主要是以文獻性質出版的。

下一步我打算將其中的一些精品以懸掛的方式進行藝術呈現。前段時間我已經從8000多張120反轉片中選出150張,在深圳雅昌電分為數字檔,然後挑選幾張作了一些後期調整。首先將全圖轉為黑白影像,然後按不同題材分別製作為冷暖兩種影調,表現佛和菩薩的製作為暖調,表現世俗和民間題材的製作為冷調,在此基礎上再降低影像的飽和度。在輸出的材質上也準備作一些與內容相適應的嘗試,進一步提升石窟雕塑的藝術感染力。

石窟雕塑作品 王達軍攝

石窟雕塑作品 王達軍攝

石窟雕塑作品 王達軍攝

石窟雕塑作品 王達軍攝

石窟雕塑作品 王達軍攝

與王達軍的對話,讓筆者深切感受到他對攝影事業的摯愛。採訪結束後第三天,他又趕去四姑娘山拍攝了,讓我們期待他更多的力作。

(採訪撰文:張寧)

王達軍簡介

王達軍,1953年8月17日生於重慶市江津區,原中國攝影家協會副主席、四川省攝影家協會主席、四川畫報社社長兼總編輯;現為中國攝影家協會顧問、成都國際攝影文化交流協會執行主席。

王達軍1972年學習攝影,數十年鍾情於青藏高原和巴蜀大地,重點拍攝中國西部風光、蜀地世界文化與自然遺產、藏羌風情和巴蜀人文等題材,是中國當代具有代表性的攝影家之一。

藝術簡歷

一、獲獎

1988年,《喜馬拉雅之光》(組照)獲第15屆全國攝影展覽藝術風格獎;

1990年,《大地系列》(組照)獲第16屆全國攝影展覽金牌獎;

1991年,《西部山魂》獲伊爾福全國黑白攝影大賽一等獎;

1992年,獲第二屆中國攝影藝術金像獎;

1994年,風光作品編入《中國十大風光小品攝影家作品賞析》;

2012年,獲第九屆中國攝影藝術金像獎;

二、展覽

1992年, 參加北京今日美術館《中日攝影名家二十人聯展》;

2011年,參加北京中國美術館《花椒慾望》攝影藝術展;

2012年,在湖北武當山舉辦《巴蜀問道》攝影藝術展;

2014年,在美國林肯大學舉辦《冰雪魅力》攝影藝術展;

2016年,參加深圳《1990西部風景袁學軍、王達軍、王建軍攝影藝術展》,

2016年,在黑龍江伊春舉辦《墨色風景》攝影藝術展;

2018年,在北京中國美術館舉辦《“道·道”王達軍攝影藝術展》;

三、出版

1988年,編輯出版攝影畫冊《西部奇路》;

1997年,拍攝出版攝影畫冊《安嶽石窟藝術》;

1999年,拍攝出版攝影畫冊《麗江白沙壁畫》;

2000年,拍攝出版攝影畫冊《中國石窟雕塑全集7大足》;

2000年,拍攝出版攝影畫冊《中國石窟雕塑全集8四川重慶》;

2000年,拍攝出版攝影畫冊《中國石窟雕塑全集9雲南貴州廣西西藏》;

2000年,拍攝出版攝影畫冊《康巴風情》;

2001年,拍攝出版攝影畫冊《收租院群雕》;

2004年,拍攝出版攝影畫冊《小平故里》;

2006年,拍攝出版攝影畫冊《四川藏地寺廟》;

2006年,拍攝出版攝影畫冊《夢幻四季九寨溝》;

2007年,拍攝出版攝影畫冊《九寨溝黃龍》;

2007年,拍攝出版攝影畫冊《九寨溝黃龍風光精品》;

2008年,拍攝出版攝影畫冊《安嶽石窟》;

2008年,拍攝出版攝影畫冊《九寨美》;

2011年,拍攝出版攝影畫冊《峨眉山-樂山大佛》;

2014年,拍攝出版攝影畫冊《問景》;

2015年,拍攝出版攝影畫冊《飄逸的雲朵·羌族服飾》;

2016年,拍攝出版攝影畫冊《九寨溝》;

2016年,拍攝出版攝影畫冊《黃龍》;

2016年,拍攝出版攝影大書《九寨溝黃龍》;

2018年,拍攝出版攝影畫冊《問道》

四、其他

多次擔任國內外攝影展覽、攝影比賽評委;

曾任日本佳能相機亞大區形象代言人。

以上圖片由王達軍本人提供,未經許可請勿轉載。

第三屆全球華人旅拍大賽 5月月賽人氣獎已經出爐,詳情查看

第三屆全球華人旅拍大賽 5月月賽專業獎即將揭曉,敬請期待!

0/240